민원인 등 지역주민이 예고 없이 비서실에 들이닥치면 구청장이 살짝 대피할 비상구를 만드는 점을 고려할 때 파격적이다. 나른한 오후 보고를 미루고 의자에서 낮잠을 잔다거나 ‘나 홀로 코를 파는 행위’ 등은 할 수가 없다. 이 구청장은 밀실서 검은 거래가 발생하는 일을 사전에 차단하겠다는 의지를 보인 셈이다.

구 관계자는 “전임 구청장실을 절반으로 줄이고 통유리벽을 만드니 ‘검은’ 청탁이 사라지고 주민들의 방문도 늘었다”고 말했다. 이 구청장은 지난해 구청장실 앞 복도까지 점거한 주민에게 분이 풀릴 때까지 점거하고 대신 대화를 꼭 하자고 제안했다. 구청장실의 통유리벽은 숨길 것도 없고 숨길 마음도 없다는 구정 철학인 셈이다. 난감한 측은 비서실이다. 똑바로 일하는지 체크하는 이 구청장의 매서운 눈초리가 언제 반짝일지 모를 일이다.

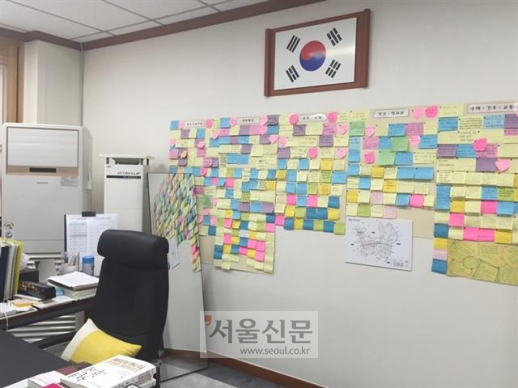

김수영 양천구청장실에는 노란 메모지가 빼곡히 붙은 벽이 있다. 구청 1층 게시판에 구민들이 의견을 제시한 수백 개의 메모지를 붙여놓았다. ‘경청의 벽’이다. 박원순 서울시장이 공무원들에게 지시하고 점검하기 위해 메모지를 시장실 곳곳에 붙여 놓은 것과 활용도가 다르다.

소셜미디어와 인터넷 시대에 뒤떨어진 소통 방식이 아니냐는 핀잔도 있지만, 구 관계자는 “노인을 포함해 인터넷 장벽에 가로막힌 사람들도 많다”며 “손글씨에서 이 글을 쓴 주민의 마음이 느껴지는 만큼 인터넷 소통과 아주 다르다”고 말했다.

나진구 중랑구청장실은 전임 구청장이 만든 황토벽 때문에 고민이다. 한 관계자는 “몸이 좋다면서 전임 구청장 시절 구청장실에 황토로 칠했는데, 없애자니 공사비가 들고 그냥 두자니 취향에 맞지 않아 방안을 모색 중”이라고 전했다.

5년 전 초선 때 청장실을 절반으로 줄이며 변화를 준 구청장 중에 재선 구청장이 돼 구청장실을 원래 크기의 4분의1 토막으로 만든 사례가 있다.

2005년 세계미술대전에서 특선을 받은 자신의 그림을 걸어놓은 이성 구로구청장의 집무실은 초선 때 집무 공간을 34㎡(10평)로 3분의1 크기로 만들었다. 108㎡(약 33평)에서 대폭 줄였지만 좋단다. 민간 빌딩에 세들어 살던 과를 끌어들이고 보증금 4억원과 월세 300만원을 줄였으니 이른바 ‘자린고비 구청장’이다.

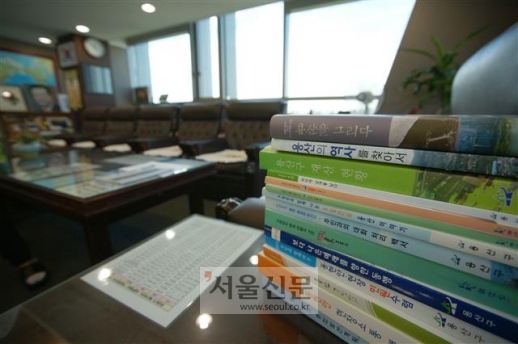

집무실의 소품들은 단체장의 관심사가 반영된다. 역사를 좋아하는 성장현 용산구청장은 재선 이후 지역사 등 기록물을 만들어 책상에 진열했다. 기원후 67년부터 1953년까지 지역사를 다룬 ‘용산의 역사를 찾아서’, 구한말부터 현재(1890~2014년)까지 용산의 모습을 담은 사진집 ‘용산을 그리다’가 대표적이다. 그는 “역사 앞에 부끄럽지 않은 구청장이 되고 싶다”고 밥 먹듯이 다짐한다.

기후변화정책에 관심이 많은 김성환 노원구청장실은 외벽에 태양광 발전기를 달아 놓았다. 직원들은 에어컨은 물론이고 선풍기도 잘 틀지 않아 김 구청장의 방을 ‘찜질방’이라고 부른다. 구청장에게 보고하러 갈 때는 마음의 각오를 단단히 하거나 시원한 옷차림으로 가야 한다. 김 구청장은 옥상 농장과 지하 버섯 농장, 햇빛발전소, 미니 온실 등 기후변화에 대응하는 정책을 선도적으로 펼치고 있다.

서울시는 박원순 시장실 모형을 신청사 6층에 전시하고 있다. 시장실 모형에서 시민의 말을 경청하려고 몸을 숙인 각도만큼 기울여 놓은 책장이 인상적이다. 37년 넘게 노량진 수산시장에서 장사한 ‘기부천사’ 류양선 할머니의 가게에서 의자 대용으로 쓰던 젓갈통과 인권변호사였던 고(故) 조영래 변호사가 사용한 의자 등도 놓여 있다. 그 소품에서 박 시장이 집중하는 시정운영 철학을 엿볼 수 있다.

글 사진 최여경·이경주·김동현 기자

kdlrudwn@seoul.co.kr